Écrire et réviser un conte en classe de 6e

Présentation du projet

Présentation succincte de la séquence de travail

Mon projet consistait à faire écrire un conte à des élèves de sixième, à l’imparfait et au passé simple.

Compétences du CRCN :

- Communication et collaboration : interagir ; partager et publier ; collaborer.

- Création de contenus : développer des documents textuels

Déroulé de la séquence :

- Séance 1 : « Il était une fois » : comment commencent les conte de fées, mise en évidence du caractère vague du contexte spatio-temporel.

- Séance 2 : Rédaction d’un premier jet de conte en s'appuyant sur des segments de phrases (Il était une fois… / qui… / Mais hélas… / Heureusement/ Et...) qui servent d'inducteur d'écriture.

- Séance 3 : Travail sur l’imparfait et le passé simple à partir de la réécriture des productions initiales des élèves.

Relecture et évaluation par les pairs des textes produits par les élèves (Utilisation d'un forum sur Moodle pour publier, relire et commenter les textes).

L’accent est mis plus particulièrement sur l’emploi de l’imparfait et du passé simple et, dans un second temps, sur les qualités et les défauts moraux des personnages. - Séance 4 : Le lexique des qualités et des défaut moraux. Reprise des premiers jets en mettant l'accent sur les qualités et les défauts moraux des personnages. Florilège d’incipits de fin de contes.

- Séance 5 : Rédaction finale. Rédiger un conte à l’imparfait et au passé simple. Utiliser le lexique des qualités et des défauts.

J’ai rythmé chaque séance d’une lecture offerte de contes de fées afin d’habituer les élèves aux caractéristiques du genre et à l’emploi de l’imparfait et du passé simple.

Objectifs/ progrès attendus

Mon hypothèse de départ était que, dans le cadre de l’étude de l’usage des temps dans les contes, faire enregistrer des propos métacognitifs sous forme de courtes séquences audio offrirait plusieurs avantages pédagogiques.

- Tout d'abord, j’ai pensé que cela encouragerait les élèves à réfléchir activement sur l'usage approprié des temps verbaux, notamment entre l'imparfait et le passé simple, favorisant ainsi leur compréhension approfondie de ces deux formes verbales.

- Ensuite, en justifiant explicitement leurs choix linguistiques, je voulais que les élèves développent une capacité à argumenter et à communiquer efficacement.

- Enfin, j’imaginais que ces enregistrements constitueraient un bon support pour un retour individualisé, permettant d'identifier rapidement les forces et les zones d'amélioration de chaque élève.

J’attendais des progrès dans la compréhension et l’emploi de l’imparfait et du passé simple. Je voulais consolider le savoir grammatical des élèves, susciter une réflexion métalinguistique et favoriser une perception plus fine de la langue, notamment en relecture.

Mon but était que les élèves soient en mesure d’examiner et de justifier à l’oral l'emploi de ces deux temps verbaux.

Présentation de la première activité : un conte à corriger

Séance 2 : Rédaction d’un premier jet de conte

J’ai demandé aux élèves de rédiger le premier jet d’un conte à l’aide d’amorces (Il était une fois… / qui… / Mais hélas… / Heureusement/ Et…) et de le publier dans un forum Moodle.

Relecture des contes (séance 3)

L’intérêt du forum Moodle est que l’enseignant et les élèves peuvent accéder facilement aux textes de leurs camarades pour les relire et les commenter.

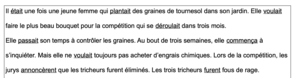

A partir de leurs commentaires, j’ai retenu deux textes, ayant plu à plusieurs élèves, pour l’exercice suivant portant sur l’utilisation de l’imparfait et du passé simple.

Enregistrement du commentaire métacognitif via Pronote

J’ai ainsi proposé aux élèves de réfléchir en groupes à l’emploi des temps du récit (imparfait et passé simple) dans les textes de leurs camarades, avant de proposer une justification orale de l’emploi de chaque forme verbale à l’aide de la tablette et de l’outil de remise de message audio de Pronote.

J’ai donné ma consigne en trois temps :

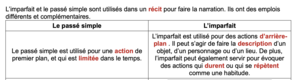

D’abord, nous avons rappelé ensemble les principales caractéristiques de l’imparfait et du passé simple, ainsi que de leur emploi. Une trace synthétique et illustrée est distribuée comme aide-mémoire.

Le travail de relecture s’est ensuite appuyé sur les méthodes de l’enseignement explicite :

- « Je fais » : le début du premier texte d’élève est relu, corrigé et annoté par le professeur au tableau.

- « Nous faisons » en classe entière, à l’oral, sous la forme d’un cours dialogué, nous étudions les emplois des formes verbales suivantes.

- « Vous faites » : Des groupes sont ensuite formés et j’invite les élèves à commenter de façon autonome dans le second texte l’emploi de l’imparfait et du passé simple. A cette occasion les élèves expérimentent un premier commentaire métacognitif.

Enregistrement des commentaires métacognitifs (séance 3)

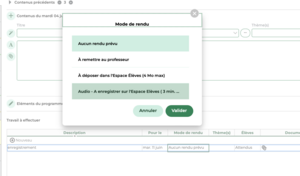

Un moment important de la séquence pédagogique a donc consisté en l’enregistrement de propos métacognitifs via le cahier de texte Pronote. En ajoutant un devoir et en cliquant sur « Mode de rendu » on peut choisir « Audio – à enregistrer sur l’espace élève (3min) »

Quelques transcriptions de commentaires

Le commentaire métacognitif est un exercice très révélateur : l’enregistrement rend compte de l’intonation et de l’assurance des explications données par l’élève. Une explication réussie est souvent très sure et l’évaluateur l’entend assez vite.

Euh… du coup « Il était une fois » : C’est juste car au début du texte on commence toujours par l’imparfait. « Une petite fille qui s’appelait Bryanna » : c’est juste parce qu’elle s’appelle toujours Bryanna. Du coup c’est une action longue, c’est à l’imparfait. « Elle se promenait dans les bois » ça peut durer des heures donc c’est à l’imparfait. « Ses cheveux brillaient comme le soleil » Ses cheveux brillent toujours comme le soleil, c’est pas seulement à un seul moment de la journée par exemple. »

Les commentaires métacognitifs amènent manifestement les élèves à réfléchir sur l'usage des temps verbaux de façon active. La justification de l’emploi de telle ou telle forme verbe témoigne donc d’une bonne compréhension de la leçon.

Quelques élèves enfin se contentent de répéter le cours sans s’attacher à expliciter les formes utilisées dans le texte support, mais ce type de propos reste très minoritaire. Le propos prend alors la forme d’une mise en scène orale en position didactique, répétant les principes clefs de la leçon vue en classe.

Le passé simple peut toujours être remplacé par le passé composé. Il fonctionne avec l’imparfait. Dans un récit on conjugue le passé simple selon quatre voyelles : « -a » ; « -i » ; « -u » et « -in »…

Ce type de propos n’est pas sans intérêt d’un point de vue pédagogique. Cela souligne en effet l’intérêt d’avoir un discours construit même si le raisonnement de l’élève n’est pas toujours logique.

Pour l’enseignant, la ré-écoute du commentaire métacognitif de l'élève permet d’appréhender rapidement le degré d’acquisition des compétences. Le discours oral de l’élève permet d’accéder rapidement à son raisonnement grammatical.

Analyse critique

Cette première version de l’enregistrement d’un commentaire oral a permis toutefois de mettre en évidence qu’il n’est pas si facile, pour tout élève de 6e, d’appuyer sur le bouton « enregistrer » : L’habileté numérique en question n’est pas si facile à acquérir pour tous ces élèves. Par ailleurs, l’exercice est parfois très chronophage et il implique de prévoir d’autres activités pour le restant de la classe.

J’ai fait alors l’hypothèse que les élèves seraient plus à même de comprendre et de justifier l’emploi des formes verbales s’ils les manipulaient eux-mêmes.

Un conte à conjuguer

Support

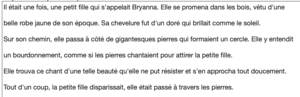

Un nouveau conte d’élève est donc proposé à la classe. Préalablement, tous les verbes ont été mis à l’infinitif. On demande alors aux élèves de conjuguer individuellement les verbes du conte, en choisissant entre l’imparfait et le passé simple et de justifier à l’oral cet emploi.

Conclusions de la deuxième activité :

Cette deuxième activité permet de mettre l’accent non seulement sur le choix de l’imparfait et du passé simple, mais aussi sur la conjugaison de ces deux formes verbales si souvent confondues et déformées.

Dans l’ensemble, cette activité a été plutôt bien réussie. La révision tend à s’accélérer alors que la tâche proposée a gagné en complexité.

Le premier verbe est « voler ». Il est au singulier. Je l’ai conjugué à l’imparfait ce qui donne « volait », « -ait ». J’ai choisi de le conjuguer à l’imparfait car c’est une action longue, qui dure. Le deuxième verbe est « rencontrer ». Il est également au singulier. j’ai choisi de le mettre au passé simple, ce qui donne « rencontra », « -a » en terminaison. J’ai choisi de le mettre au passé simple car c’est une action soudaine, courte. Le troisième verbe est « décider », etc.

Les commentaires métacognitifs tendent à s’automatiser dans la justification, ce qui témoigne sans doute d’une maîtrise plus grande.

Certains propos reprennent le métalangage vu en cours mais opèrent des confusions morphologiques et sémantiques constantes. Il s’en dégage l’impression d’un simulacre de raisonnement.

« Volait auprès d’une rivière » c’est tout à coup, c’est de l’imparfait. « Rencontra » ça a duré, « un jeune garçon nommé Émile » c’est du passé simple. « Décida » c’est du passé simple : ça a duré « de venir en aide à Émile ». « Guida » ça a duré...

Quoiqu’il en soit cela montre toujours l’importance pour l’élève d’avoir un métalangage structuré.

La majorité des élèves a bien compris l’intérêt de ce commentaire réflexif. Dans l’ensemble, la tâche d’enregistrement des commentaires a complété de façon efficace l’enseignement des formes verbales.

Au fur et à mesure de l’expérience, une certaine habitude de justification semble se dessiner : le fait que l’imparfait soit associé à « une action qui s’est produite plusieurs fois » et à « une action qui a duré » et le passé simple à « une action qui ne s’est produite qu’une seule fois » ou « qui est rapide » semble mieux ancrée chez plusieurs élèves.

La pratique de l’exercice semble d’ailleurs ritualiser la formulation de la justification demandée.

À la fin de cette séquence, une majorité d’élève a clairement conscience que l’imparfait et le passé simple n’ont pas la même signification. Bon nombre d’entre eux parviennent également à choisir finement entre imparfait et passé simple.

Lors de la rédaction finale, plus des deux tiers des d’élèves parviennent à employer l’imparfait et le passé simple de façon globalement satisfaisante.