Deux outils lexicométriques pour l’étude de Mes forêts

Cet article présente deux outils de lexicographie accessibles aisément pour les enseignants :

- Gallicagram

- Voyant tools

Les exemples donnés dans l'article sont issus d'un travail réalisé dans le cadre de l’étude de Mes forêts d’Hélène Dorion.

Il ne s'agit pas de tutoriels détaillés mais de pistes d'exploitation de ces outils par le professeur de lettres.

Gallicagram

Gallicagram permet de faire des recherches lexicales dans des collections très vastes.

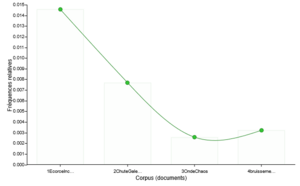

Par exemple, si on veut montrer la montée de l’intérêt pour l’écologie, on peut m’appuyer sur ce graphique :

Si on veut montrer que le terme d’écopoétique est très récent, sur celui-là :

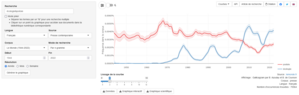

Enfin, l'outil premet de réfléchir à des corrélations (et à leurs limites d’interprétation).

Par exemple, que peut-on déduire d’un graphique comme celui-ci qui recherche les termes de poésie et d’écologie dans les articles du Monde ?

Pour aller plus loin que cette succincte présentation, vous pouvez consulter les ressources suivantes :

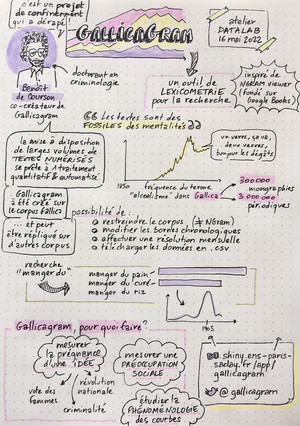

- un sketchnote de Mélanie Leroy-Terquem d’une intervention d’un des créateurs de Gallicagram, Benoît de Courson :

- une présentation généraliste de Gallicagram : Compter les mots pour remonter le temps

- un article scientifique : Gallicagram : les archives de presse sous les rotatives de la statistique textuelle

Voyant tools

Voyant tools est un outil de lexicométrie disponible en ligne qui permet d'explorer un texte long, en offrant de façon méthodique des pistes de réflexion aux élèves.

Je me servirai dans ces exemples de l'étude de la section "L'Onde du chaos" dans le livre Mes forêts au programme des EAF.

1. Cirrus

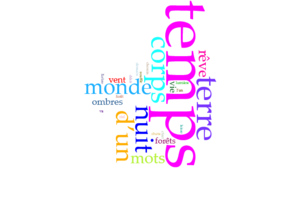

Ainsi, en chargeant le texte de la section dans Voyant tools, l’outil Cirrus (nuage de mots) fait apparaître les mots les plus fréquents de la section et laisse ainsi deviner des thèmes importants :

Ici, comme dans le reste du livre, c’est le mot de temps qui saute aux yeux.

Mais, si l’on compare ce nuage à celui de l’ensemble du recueil (ci-dessous), on voit apparaître des spécificités de la section

On peut d'abord noter que le mot "Forêt" est nettement moins présent dans notre section.

2. Termes

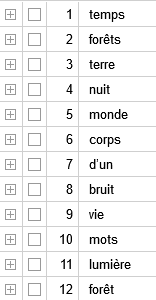

Regardons pour préciser les 12 mots les plus utilisés dans le recueil, en cliquant sur “Termes”

et dans la section “L’onde du chaos”

D’une part, cela confirme nos remarques précédentes, que l’on peut toutefois affiner : les mots “temps”, “terre”, nuit", “monde”, “corps”, “mots”, “vie” sont des termes majeurs du recueil et de la section.

D’autre part, on voit l’apparition de nouveaux mots, comme “rêve”, “ombres”. Il serait intéressant de poursuivre l'enquête suer ces éléments.dessus.

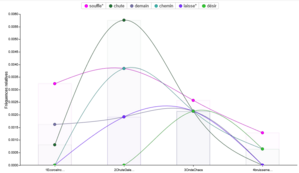

Mais il est intéressant de parcourir encore la liste (o* l'on trouve des mots moins fréquents) : dans la liste, on trouve, par exemple “souffle”, “laisse”, “désir”, “demain”, “chute” et “chemin”. Là encore, la recherche lexicométrique offre des pistes d'exploration du livre.

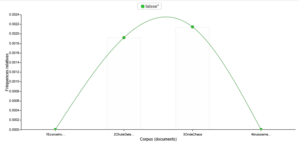

3. Tendances

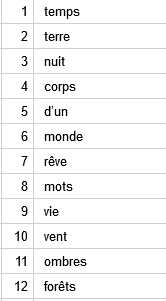

Une façon d’aller plus loin, c’est d’utiliser l’outil “Tendances”. Si on segmente notre corpus en fonction des 4 sections du recueil, cela nous permettra de voir des évolutions dans le livre, au fil des sections.

Par exemple, on verra l’évolution de l’utilisation du mot “forêt” :

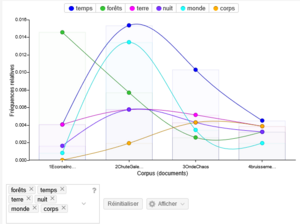

On peut aussi comparer les 5 mots les plus fréquents de l’ensemble du livre pour voir l’évolution au fil des sections :

Il n’y a pas, à mon sens, d’élément très remarquable pour notre section, si ce n’est des confirmations : le mot “temps” est bien un élément essentiel de "L'conde du chaos", plus encore que pour la section “le bruissement du temps”. Le mot “corps” est nettement plus utilisé que dans les sections précédentes, usage qui se maintiendra dans la section suivante. Peut-être qu’il y a là quelque chose d’intéressant.

On avait relevé 6 mots fréquents dans le livre : y a-t-il un isage particulier de ces mots pour la section “L’Onde du chaos” ?

Les mots “souffle”, “chute” ou “chemin” semblent importants dans le recueil, mais moins dans notre section, et la suivante :

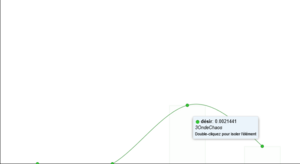

Mais le mot “désir” y fait son apparition et sera aussi présent dans la section suivante :

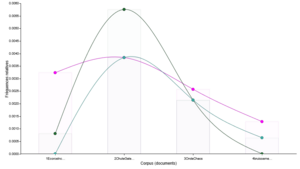

Le verbe “laisse” qui était déjà très présent dans la section précédente l’est encore ici.

4. Contextes

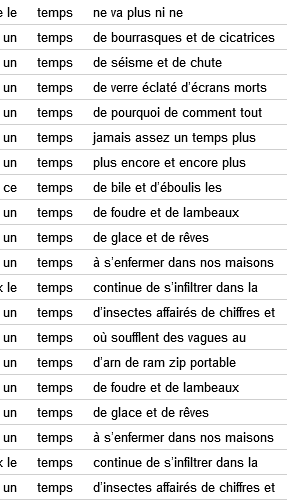

Pour en savoir plus, il faut aller regarder les mots en contexte, avec l’outil Contextes.

La section est littéralement scandée par l’expression “un temps de”, ce que confirme l’analyse :

On peut aller regarder d’autres mots en contexte, comme ceux qu’on avait notés tout à l’heure : “rêve” et “ombres”.

On voit des formes intéressantes comme le rêve de la forêt, mais aussi une grande ambivalence de la notion : le rêve est loin d’être positif, et se transforme parfois en chimère, en “rêve de rien du tout”. Les rêves “fondent”, ont “une peau fragile”…

Les ombres, quant à elles, sont à la fois celles de la forêt “qui promène ses ombres”, ou celle du sujet “Je marche entre mes ombres” : illustration parfaite de l’intimité du lien entre les deux termes de notre objet d’étude.

Le mot “désir” , comme le rêve, est ambivalent. D’ailleurs les deux mots sont associés : “miroir déformé de nos rêves on entend que revient un désir d’orage dans le jardin”. Mais on perçoit une nette évolution entre le début et la fin de la section, entre le “chant de fêlure et de désir”, “l’ombre d’imprévus et de désirs” (le mot apparaît plus loin dans la liste car la forme est au pluriel) du début de la section et la force essentielle et salvatrice du désir de l’autre de la fin “je remonte vers toi l’unique présence qui jamais ne s’éteint désir de voir toucher dire…”, où s’associent de nouveau le désir du sujet et celui de la forêt : " toute feuille est désir de fleur et de fruit avec lui le monde surgit…"

Enfin, on peut s’intéresser à deux formes verbales : “va” et “laisse” qu’on avait relevées tout à l’heure.

D’un côté, le mot “va” donne des occurrences essentiellement négatives :

soit parce que le verbe est à la forme négative “le temps ne va plus”, ou “L’herbe ne va nulle part”, ou parce qu’il sert souvent dans des comparaisons qui indiquent un mouvement sans but ni direction “le chant de fêlure et de désir corps comme va la marée barque blême”, “comme va le vent sans père ni mère”.

D’un autre côté, le mot “laisse” dont l’usage semblait singulier dans notre section est intéressant à lire en contexte :

en particulier, parce qu’il semble indiquer une forme de disponibilité du sujet comme dans “je me étreindre”, “je laisse mes questions se frayer un chemin”.

Un passage de la section associe de façon étroite les deux verbes :

" je me laisse étreindre je n’attends rien de ce qui ne tremble pas À la table du silence je suis cette branche qui avance comme va le vent sans père ni mère des années de nulle part poussées vers demain je suis cette ramille qui frémit au bout du vide trace un invisible chemin vers l’horizon chaque souffle me dépouille d’un feuillage me laisse vacante comme la lumière qui va elle aussi vers le soir Parfois je sarcle le sol arrache un peu d’herbe et de mousse je laisse mes questions se frayer un chemin au-dessus du néant"

L’extrait est très significatif, d’une part parce qu’il contient 2 des 3 occurrences de la forme “je suis” qui associe le sujet à la branche ; le verbe “trace” est d’ailleurs particulièrement intéressant, car il associe l’activité de la poétesse (tracer des mots), à celle de la ramille qui “trace un invisible chemin”. La poétesse semble alors comme suspendue au-dessus du vide, dépouillée et nue, maintenant une fragile présence dans le chaos du monde (“au-dessus du chaos du monde”). L’activité poétique ne consiste plus qu’à sarcler le sol, à arracher un peu d’herbe et de mousse" et se rendre disponible aux questions qui, comme la marcheuse dans la forêt, se “fraient un chemin” (dans son esprit ? dans son poème ?)…

En guise de conclusion

On le voit, l’outil lexicométrique, plus qu’un arpentage laissé au hasard, donne des pistes d’exploration au lecteur. Mais il faut noter qu’il s’agit bien de pistes qui invitent, j’espère l’avoir montré, à entrer dans le texte et à le lire. Il ne se substitue pas à une lecture personnelle de la section, il vient la nourrir et se nourrit d’elle.

Reste à envisager une pédagogie de ces outils. La forme la plus simple étant bien sûr l’exposé de l’enseignant. Si l’on veut que les élèves utilisent par eux-mêmes l’outil et découvrent peut-être d’autres pistes qui n’ont pas été explorées ici, il est important à la fois de les guider dans l’utilisation, mais aussi d’envisager une réutilisation de l’outil, soit au cours de la séquence, soit au cours de l’année.

Je n’ai pas encore exploré cet aspect en détail, mais j’envisage de me servir de l’outil Cirrus dès le début de la séquence, pour introduire l’étude de l’oeuvre. J’en montrerai juste son utilisation et cela fera apparaître immédiatement l’importance de la thématique du temps dans le livre.

Cet usage est facilité par les fonctions d’export de Voyant tools, qui permettent aisément d’intégrer un outil dans une page Web.

Par la suite, je pense que je ferai utiliser Voyant tools aux élèves (l'outil est disponible sur le web, sans inscription aucune et totalement gratuit) dans le cadre de l'étude de la section.