Un scénario pédagogique entre traduction, carte interactive et écriture sensible

Nicolas Bannier

Introduction

À l’heure où les humanités numériques trouvent progressivement leur place dans l’enseignement, la cartographie interactive offre des outils efficaces pour faire dialoguer les textes et les espaces, l’analyse littéraire et la visualisation géographique. Le scénario présenté ici explore cette articulation à partir de l’étude d’une lettre de Cicéron, rédigée lors de son retour de proconsulat en Cilicie, en 50 av. J.-C. Il associe lecture, traduction, cartographie numérique (via UMAP) et écriture personnelle à deux voix. Il s’inscrit dans le cadre du programme de 2de de LCA “Méditerranée : voyager, explorer, découvrir”.

1. Lire une lettre, croiser les disciplines

Le point de départ de l’activité est une lettre adressée par Cicéron à son affranchi Tiron, dans laquelle il évoque les étapes de son retour vers l’Italie[1]. Cette lecture permet un triple ancrage :

- linguistique, par le travail de traduction et de compréhension du latin ;

- historique et géographique, avec la reconstitution d’un itinéraire dans l’espace méditerranéen antique ;

- littéraire, par l’étude de l’expression des émotions et des relations dans l’épistolaire romain.

Ce travail s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire croisant les compétences visées en langues anciennes avec l’usage raisonné d’outils numériques.

2. Recomposer un itinéraire : la carte comme espace de lecture

Après une introduction consacrée à l’espace méditerranéen[2], la séquence s’est ouverte par la lecture de la lettre de Cicéron. L’étude a débuté par une analyse du système calendaire latin, qui a permis une première entrée dans le texte[3].

Puis, avant de passer à un travail de traduction à proprement parler, à partir du texte latin, les élèves ont été invités à créer une carte interactive retraçant le voyage de Cicéron.

Les consignes détaillées invitaient les élèves à :

- repérer dans la lettre les toponymes antiques ;

- identifier les équivalents actuels ;

- localiser ces lieux sur UMAP avec ajout de repères ;

- enrichir chaque étape par une citation du texte de Cicéron mentionnant le lieu, la date de son passage, ainsi qu’une image libre de droits représentant ce lieu.

Capture d’écran des consignes données dans le cours Moodle

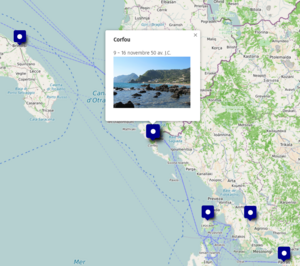

Chaque élève a ainsi créé sa propre carte, contribuant à reconstituer visuellement un parcours antique, en redonnant au texte une spatialité vivante.

Capture d’écran d’une carte réalisée par une élève

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des recherches actuelles en cartographie littéraire numérique tels que Literary Mapping in the Digital Age[4] qui, dès 2016, font un état des lieux des projets de cartographie littéraire. Dans le même temps, des outils de carte narrative[5] sont rendus plus accessibles et sont de plus en plus mobilisés en contexte pédagogique pour articuler narration et espace.

L’article publié sur le site Eduscol “La cartographie numérique pour mieux lire et mieux écrire” permet de faire le point sur les différents outils disponibles et donne des exemples de démarches pédagogiques en faveur du développement des compétences d’écriture et de lecture[6].

3. Ce que révèle la carte : un outil d’interprétation collective

Ce travail de cartographie du monde antique s’inscrit dans des travaux nombreux liés à la cartographie numérique appliquée à l’Antiquité, comme le projet Mapping Past Societies (Harvard), qui met en relation données historiques et cartes ou encore la Carte des philosophes antiques (CIRIS), qui localise lieux de vie, d’enseignement ou d’exil.

Le travail réalisé en classe aurait d’ailleurs pu bénéficier des ressources du site Pleiades, une base de données collaborative et ouverte qui recense et cartographie les lieux du monde antique.

La carte réalisée en classe s’est ainsi transformée en bien plus qu’un simple support visuel. En retraçant le voyage de Cicéron, elle permet aux élèves d’accéder à une lecture à la fois spatialisée et dynamique du texte. Le nouveau dispositif, construit collectivement, articule le texte latin, les dates, les lieux traversés et des images évocatrices. Cette carte narrative devient alors un véritable espace d’exploration pour la classe : elle soutient la lecture à voix haute, facilite la compréhension du texte et en accompagne la traduction.

4. Faire dialoguer les voix : écrire à la croisée des temps

Dans une deuxième séance, les élèves sont invités à écrire un court texte de voyage mêlant la voix de Cicéron à la leur. L’objectif est de créer une résonance autour d’un lieu, d’une émotion ou d’une sensation partagée à travers les siècles. Chaque repère devient ainsi un espace de parole et d’imaginaire, où mémoire antique et expérience contemporaine se répondent.

Capture d’écran des consignes dans Moodle

Cette première phase d’écriture a été suivie d’une lecture croisée de l’ensemble des productions, qui a permis de repérer les erreurs de chronologie, de mettre en lumière les choix pertinents de chacun et d’identifier les motifs récurrents. Cette étape a préparé le terrain pour une réécriture collaborative visant à harmoniser les voix narratives et à renforcer la cohérence du récit.

Capture d’écran de la carte collective

Cette pratique entre en résonance avec des** recherches contemporaines **qui explorent les liens entre cartographie et écriture littéraire. On pense notamment aux travaux présentés lors du colloque Littérature et cartographie numérique : gestes d’écriture contemporains, où sont interrogées les manières dont les outils numériques transforment les modalités de narration, de spatialisation et d’appropriation du texte. Dans cette perspective, la carte conçue en classe devient un espace de création hybride, où le geste de lecture se double d’un geste d’écriture ancré dans l’espace.

En superposant la voix antique de Cicéron à l’expérience contemporaine des élèves, le projet instaure un dialogue fécond entre passé et présent, réel et reconfiguré. Il rejoint, par certains aspects, la démarche de Takis Théodoropoulos dans Le Roman de Xénophon, où une figure antique est revisitée à la lumière des enjeux modernes, mais aussi celle de Jean Rolin, si l’on imagine que ses déambulations ne suivent plus les contours du monde réel, mais ceux d’un espace reconstitué par l’exploration numérique. Ainsi, la carte ne sert pas seulement à situer : elle devient un support narratif et critique, à la croisée de l’histoire, de la fiction et de la médiation numérique.

5. Clôture de la séquence et mise en perspective pédagogique

La fin de la séquence a été consacrée à la lecture de la fin de la lettre de Cicéron : après le récit sec des évènements et la restitution presque logistique du trajet, les élèves découvrent une voix plus intime, marquée par l’inquiétude, la tendresse et la retenue. Ce changement de ton leur apparait d’autant plus nettement qu’ils ont, en amont, cartographié les étapes du voyage et imaginé, à travers leurs propres textes, les pensées et les émotions pouvant habiter Cicéron ou Tiron à chaque lieu.

Ce retour au texte original, après l’exploration géographique et la phase d’invention, permet une lecture plus sensible de la lettre. La mention du concert de Lyson, la prudence conseillée à Tiron, l’attention portée à sa santé deviennent autant de signes d’un lien personnel fort, que les élèves perçoivent désormais non comme un simple échange épistolaire, mais comme le témoignage d’une amitié sincère et inquiète.

La séquence permet de développer plusieurs compétences et postures :

- Langue et culture de l’Antiquité : inscrire le texte dans une géographie concrète ;

- Écriture créative : faire dialoguer passé et présent dans une approche sensible ;

- Numérique : chercher, sourcer, publier, collaborer en ligne ;

- Analyse spatiale : croiser données textuelles et géographiques pour renouveler l’interprétation.

La démarche est facilement transposable à d’autres corpus, imaginaires (L’Énéide, L’Odyssée…) ou réels ou encore des récits contemporains d’exil ou de voyage.

Elle s’inscrit dans une logique de pédagogie humaniste et pluridisciplinaire, et contribue à une littératie spatiale, de plus en plus essentielle dans les cultures numériques.

Compétences du CRCN mobilisées :

- 1.1 Mener une recherche et une veille d’information

- 2.3 Collaborer

- 3.1 Développer des documents textuels ou multimédias

- 4.1 Protéger les données personnelles et la vie privée

- 5.2 Évoluer dans un environnement numérique

Conclusion

Ce scénario explore les possibles d’un dialogue entre cartographie numérique, littérature et monde antique. En retraçant le voyage de Cicéron sur une carte interactive, les élèves ne se contentent pas de visualiser un itinéraire : ils entrent dans le texte, le parcourent, l’actualisent. Ils en font un espace habité, à la fois documenté et rêvé. La carte devient ainsi un outil de lecture augmentée, mais aussi un terrain d’appropriation sensible et collective du savoir.

-

Il s’agit de la lettre CCVC adressée à Tiron (Fam. XVI, 9). Contraint de laisser son secrétaire malade à Patras, Cicéron entreprend une correspondance nourrie pour rester en lien avec lui et s’enquérir de sa santé. La lettre CCVC en constitue un exemple. Parvenu à Brindes, Cicéron y retrace les différentes étapes de son voyage depuis Patras, mêlant récit de déplacement et expression de son inquiétude. ↩︎

-

Maskott LCA propose en effet un module intitulé … qui fournit une bonne introduction à la thématique des programmes et à notre lettre. ↩︎

-

Le cours n’est pas rentré dans les détails du calendrier du voyage de retour de Cicéron et des débats qui l’entoure, qu’évoque Jean Bayet dans son édition du tome V de la Correspondance de Cicéron aux éditions des Belles Lettres. ↩︎

-

Literary Mapping in the Digital Age de David Cooper, Christopher Donaldson, Patricia Murrieta-Flores publié en 2016 chez Routledge. ↩︎

-

Ces cartes narratives, qui sont maintenant accessibles grâce à des outils tels qu’Edugeo ou StoryMapsJS, ont permis de réaliser des activités éducatives. ↩︎

-

En complément, on citera les séquences pédagogiques publiées par Cécile Le Chevalier sur le site de l’académie de Versailles : “Mémoires d’Hadrien - Entrer dans une œuvre résistante par la cartographie des lieux” (2021) et “Inscrire une œuvre dans un contexte sensible par la cartographie numérique” ↩︎