La différenciation des parcours

Principes

« La différenciation pédagogique consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des élèves d’aptitudes ou de besoins différents d’atteindre par des voies différentes des objectifs communs. »

Définition extraite d’un article publié sur le site de Canopé

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/11272/11272-204-p24.pdf

Le développement des pratiques de différenciation, entre les différents groupes de besoins et au sein de chaque groupe, constitue un enjeu essentiel dans le déploiement des mesures relatives au « Choc des savoirs » : tout en préservant les mêmes ambitions pour tous les élèves, on élabore des parcours d’apprentissage différenciés, pour répondre de manière adaptée aux besoins de chacun, et les faire progresser pas à pas, en leur permettant de rester dans leur zone proximale de développement.

Quelques points de vigilance

- La différenciation pédagogique concerne tous les profils d’élèves : elle ne se limite pas aux adaptations prescrites pour les élèves allophones, atteints de troubles spécifiques des apprentissages ou en situation de handicap.

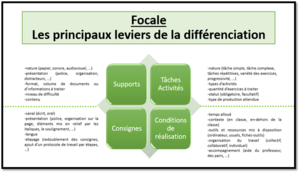

- Il convient d’éviter d’aborder la différenciation pédagogique sous l’angle exclusif de la réduction (réduction de la quantité d’activités, de la longueur ou de la difficulté du texte, de la longueur de la production écrite), ce qui reviendrait in fine à réduire le niveau d’exigence pour certains élèves. Pour être efficace, la différenciation pédagogique doit s’appuyer sur des stratégies diverses selon les cas (variété des approches, ajout d’un étayage et désétayage progressif, par exemple).

- En français, il convient tout particulièrement de veiller à proposer à tous les élèves la lecture d’œuvres littéraires ambitieuses : le nombre de lectures, la nature, la longueur et la difficulté des œuvres ne sauraient constituer les variables d’ajustement exclusives. Sur une même œuvre, proposée à tous, on pourra, en fonction des besoins, proposer un étayage différent selon les élèves, faire varier les activités pour accompagner l’entrée dans l’œuvre ou favoriser son appropriation, proposer des parcours de lecture différenciés, et recourir à des supports de nature variée pour soutenir la lecture (version adaptée, livre audio, …).

- Différencier les parcours nécessite une mise en activité maximale des élèves, selon des modalités diversifiées. Pour autant, la différenciation pédagogique ne revient pas à abolir les temps de travail en commun : en particulier, il convient de prévoir les temps de retour en grand groupe, qui permettent d’institutionnaliser les apprentissages, et de faire prendre conscience aux élèves qu’ils ont travaillé sur les mêmes objets (savoirs et savoir-faire) en visant un même objectif. Autrement dit, si la différenciation pédagogique permet aux élèves de développer progressivement leurs compétences, les temps de travail en grand groupe permettent de montrer comment les différents chemins qu’ils ont empruntés se rejoignent.

- Il convient de veiller à ce que la différenciation pédagogique ne renforce pas le manque d’estime de soi des élèves les plus fragiles. Dans la communication autour de la différenciation, on évite donc de présenter les adaptations proposées comme un soutien ou une aide, qui seraient réservés aux plus fragiles. On veille à inclure tous les élèves dans les différents parcours proposés, et on insiste sur la richesse que constitue cette diversité d’approches d’un même objet d’apprentissage. A ce titre, les temps de retour en grand groupe jouent un rôle important dans le renforcement du sentiment d’efficacité auto-perçue.

- La différenciation des apprentissages ne relève pas seulement de la conception didactique (adaptation des supports, conception d’exercices adaptés, de ressources mises à disposition des élèves, …), mais aussi de l’ajustement de la posture du professeur en classe, au fil de l’eau. Autrement dit, la différenciation pédagogique n’implique pas nécessairement un surcroît de préparation pour le professeur ; différencier, c’est aussi et surtout être à l’écoute de ses élèves, solliciter ceux qui sont le plus en retrait, se mettre à côté de ceux qui en ont le plus besoin, pour les accompagner dans leur parcours, développer le travail entre pairs au sein de la classe, reformuler ou faire reformuler les consignes, voire les adapter au cours de la séance, ajuster la durée ou les modalités du travail, etc.

- La mise en œuvre de la différenciation pédagogique doit reposer sur un diagnostic fin du profil des élèves : il n’existe pas de recettes de différenciation qui correspondraient à des profils-types – en particulier pour les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages. A titre d’exemple, certains élèves dyslexiques lisent lentement ou rencontrent des difficultés à se concentrer lorsqu’ils lisent un texte long, ce qui peut nécessiter de leur proposer une version abrégée, adaptée ou audio de l’œuvre intégrale étudiée en classe, tandis que d’autres sont capables de lire un roman, même long, sans adaptations.

- La différenciation des apprentissages repose sur la mise en œuvre ponctuelle de stratégies d’étayage adaptées. Autrement dit, l’étayage proposé a vocation à évoluer au fil du temps, pour disparaître in fine. Différencier, c’est donc penser les stratégies d’étayage mais aussi envisager le désétayage.

Proposition de mise en œuvre

Séance portant sur l’étude de la fable « Le Corbeau et le Renard » de Jean de La Fontaine (6e).

Majeure : LECTURE

Thématique : Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

Objectifs :

-compréhension globale (résumer les étapes du récit) ;

-identification des caractéristiques d’une fable (le récit, la morale) ;

-analyse du mécanisme de la ruse.

Scénario : différenciation entre trois groupes de besoins relativement homogènes.

Durée : 2-3h (pour moduler la durée de la séance, on pourrait réduire le nombre d’objectifs, et donc d’activités)

NB. Le texte est le même dans les trois groupes ; les objectifs sont les mêmes pour tous les élèves.

Le détail de la mise en oeuvre peut être consultée dans le document ci-dessous :

- La différenciation des parcours(pdf, 246 Ko)

- La différenciation des parcours(docx, 141 Ko)